辺境のブックス・レビュー

オルタナティブに生きる人

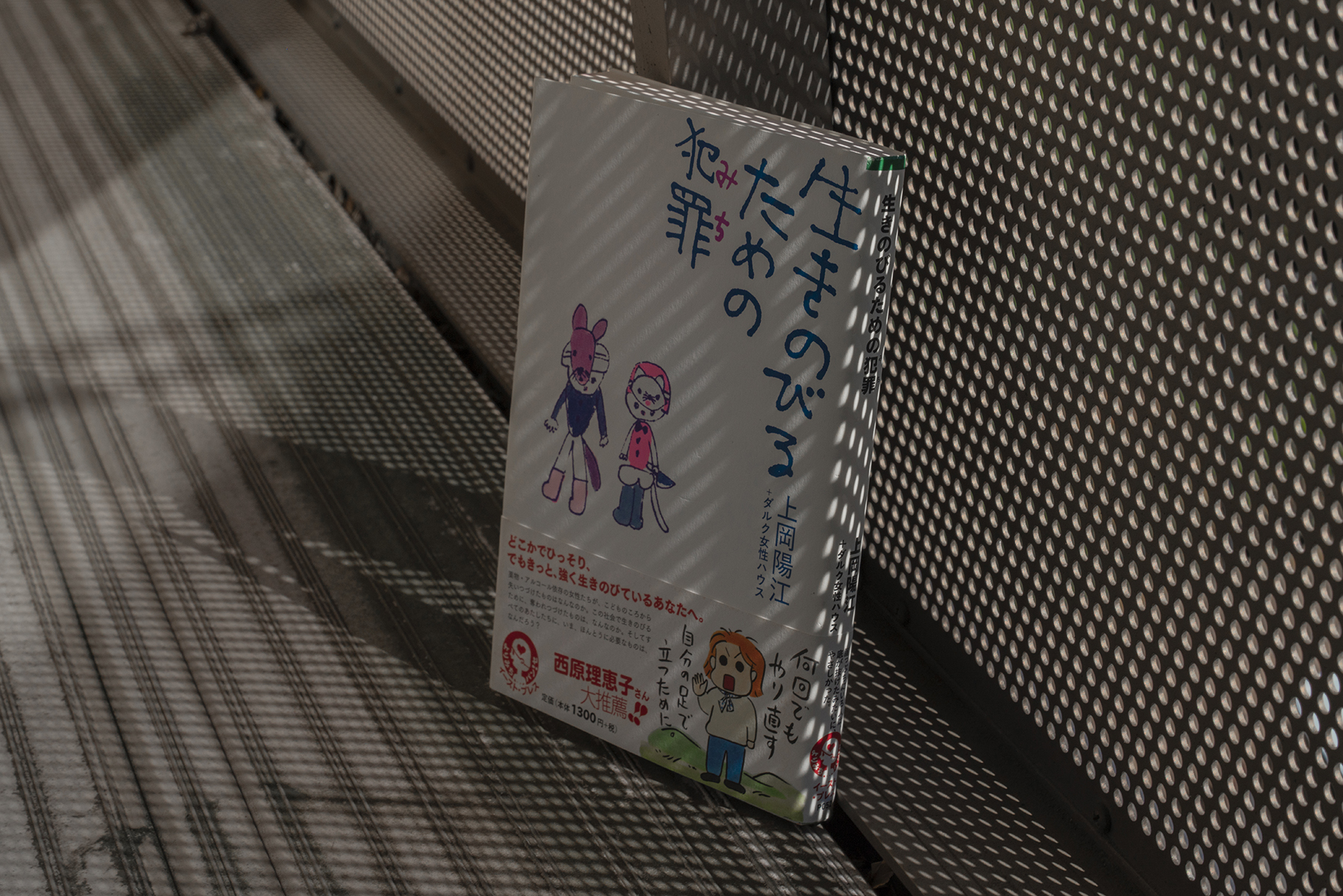

依存症の当事者から学ぶ「意志」と「努力」の限界ーー『生きのびるための犯罪』|白石正明

2021.11.12

/ Posted on

2021.11.12

- / 編集:

- 平岩 壮悟

- / 撮影:

- 村田 啓

「オルタナティブな生き方って言ったって、犯罪までオルタナなのはちょっと……」と思っていませんか(笑)。ですよね。でもこの本の中には、たしかに「もう一つの別の世界」が広がっています。

ダルク女性ハウスとは、薬物やアルコールなどの依存症をもつ女性たちが立ち上げた居場所。上岡陽江(はるえ)さんはその施設長で、依存症当事者です。彼女たちはそこに集って、自分たちはどういうときにクスリに走ったり暴れたりするのか、どんな人生を歩んでこの施設にたどりついたか、などを話し合います。

その結果がこの本にまとめられているわけですが、なかでも衝撃的なのは、「生きのびるためには薬物やアルコールが必要だった」という認識に至るところです。たとえそのために犯罪に巻き込まれたり、あるいは加害者の立場に立ったにしても、です。

え、「ダメ、絶対!」じゃないの? と思うでしょうか。しかし反省や意志の力は依存症に効果はないというのがグローバルスタンダードです。それどころかむしろ、反省すればするほど依存にドライブがかかる、というのが多くの当事者研究の示すところ。そもそも意志の力で自分をコントロールしようとして薬物などにハマった人たちです。それに、頑張れば病気にならないで済むなら、この世に病人なんていなくなるでしょう。それと同じです。

ではどうするか。彼女たちは、同じ問題をかかえる仲間の前で自分の苦しみやつらさを話します。そこには正解はありません。それぞれの人の前に、そうやって生きてこざるを得なかったそれぞれの現実があるだけです。

――どうして郵便物がポストにあふれていても取りに行けないか。封を開けた瞬間「正しい」世の中が侵入してきて、自分が生きていてよいとは思えなくなるから。

――おなかが痛いときに「おなかが冷えたんじゃないの?」とか家族に言われた経験がない。だからすぐに薬に走ってしまう。

――ニコニコして寄ってくる人は絶対に裏がある。逆にケチョンケチョンにやってくれる人は、自分のへんてこな部分をわかってくれるから信用できる。

こんな話をみんなは淡々と聞き、ときにはどういうメカニズムでそれらの不思議な現象が起きているのかを一緒に考えたりします。

「自立とは依存先が分散できること」と脳性まひを持つ小児科医・熊谷晋一郎さんは言いました。つまり「依存」の反対が「自立」なのではなく、親にも親戚にも友人にも学校にも依存できて、それらの依存先に支えられているからこそ独り立ちできているのだ、と。逆にいえば、そんな依存先がないからこそ、薬物やアルコールなどの物質にしか依存できない。それこそが依存症という病気にほかなりません。

しかし今や、そんな人生を歩んできたダルク女性ハウスの女性たちは、「自分ひとりの力ではもはやどうしようもない」「意志の力では太刀打ちできない」「仲間の助けが必要だ」と言い合えるような場所を持つことができるようになった、というわけです。

意志や努力の限界を知った彼女たちは、多くの仲間たちに依存して、これまで思い込んでいたのとは違う、新しい「自立」の道を歩み始めたのかもしれません。すくなくとも、〈自助努力→頑張ればなんとかなる→なんとかならないのは努力不足〉なんていう幻想世界を離れられないで、だれにも弱みを見せないような人たちよりずっと魅力的に見えます。

「自分を諦めた人たち」が集まると不思議な明るさが漂う。そんな発見に満ちた、もう一つの世界はたしかに存在するのです。

『生きのびるための犯罪(みち)』(上岡陽江+ダルク女性ハウス著、イースト・プレス)

白石正明(しらいし・まさあき)

「医学書院」編集者。1958年生まれ。担当するシリーズ「ケアをひらく」が2019年、毎日出版文化賞を受賞。

バックナンバー

辺境のブックス・レビュー

一人ひとり異なる「自由」を拓くために

一冊の本から思想的辺境に立つ